|

|

|

| 埌杒挰偺奣梫 |

俁夞偺崌暪傪宱尡偟偨挰 丂丂徍榓俁侽擭丂媑旜懞丄戝栰懞  丂丂徍榓係俆擭丂搾塝挰

丂丂徍榓係俆擭丂搾塝挰丂丂暯惉侾俈擭丂揷塝挰 恖岥丂俀侽俀侽侽恖丂崅楊壔棪俁俆丏侾亾 丂丂柺愊俀俁係暯曽僉儘 抧惃丂搶晹偼擔杮嶰戝媫棳乽媴杹愳乿丄惣晹偼 丂丂乽晄抦壩奀乿丂栺俉妱偑嶳椦 摿嶻昳 丂丂擾嶻暔丂娒壞丄僨僐億儞丄懢廐奰丄 丂丂丂丂丂丂僒儔僟僞儅僱僊丄偁偟偒偨媿 丂丂椦嶻暔丂抾偺巕丂僔僀僞働 丂丂奀嶻暔<丂僋儖儅僄價丄僞僠僂僆 摿嶻昳偺奐敪 丂丂埌杒偺暷偲悈傪尨椏偲偟偨從拺乮媨撪挕偵專忋乯 丂丂儈僱儔儖僂僅乕僞乕乽恀偭惔悈乿 丂丂僫僩儕僂儉壏愹傪巊偭偨怘梡墫乮奐敪拞乯

|

| 嶳懞偺栤戣揰 | 崅楊壔丄彮巕壔丄峩嶌曻婞抧丄捁廱奞側偳慡崙偺嶳懞偑書偊傞栤戣偑偡傋偰偁傞 |

| 埌杒挰偑栚巜偡曽岦惈 |

婎杮棟擮 乽屄惈偺岝傞妶椡偁傞傑偪偯偔傝乿 僥乕儅 乽偡傋偰偼俀侾悽婭傪扴偆巕嫙払偺偨傔偵乿 |

| 擾椦悈嶻嬈偺怳嫽嶔 |

乽枹棃偵偮側偘傞埌杒挰擾椦悈嶻怳嫽忦椺乿傪惂掕 擾椦嫏嬈幰偺堄梸岦忋偲偲傕偵擾椦悈嶻嬈偵懳偡傞挰柉偺棟夝傪怺傔傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞 |

| 怳嫽偺棟擮 |

傢偑挰偺嶳懞怳嫽偺僥乕儅偼乽愳忋偐傜愳壓傊乿偱偁傞 丂娫敯偺懀恑傗椦摴惍旛側偳偺愳忋懳嶔偩偗偱偼妶惈壔偟側偄 |

| 嶳懞怳嫽偺嬶懱揑巤嶔 |

侾乯 栘憿廧戭巟墖帠嬈 丂挰嶻嵽傪挰撪偱惢嵽偟丄挰撪偺岺柋揦偵敪拲偟偰屄恖廧戭傪怴抸枖偼夵抸偡傞幰偵懳偟偰俀俆丆侽侽侽墌乛捸乮忋尷俀侽侽枩墌乯傪彆惉偡傞 丂擭娫梊嶼丂俀侽侽侽枩墌

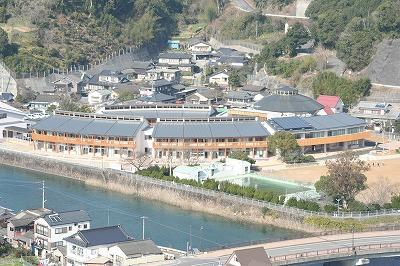

俀乯 岞嫟巤愝偺栘憿壔悇恑 丂嵅晘彫妛峑 丂抧堟帒尮妶梡憤崌岎棳懀恑巤愝乮擾嶳嫏懞妶惈壔僾儘僕僃僋僩巟墖帠嬈妶梡巤愝乯 丂搾塝拞妛峑懱堢娰 戝栰壏愹僙儞僞乕 丂嵅晘廻岎棳娰乽瀍壆乿 側偳偺戝宆巤愝傪栘憿壔偟偰偄傞 乮孎杮導栘嵽棙梡戝宆巤愝僐儞僋乕儖嵟桪廏徿傗栘嵽棙梡拞墰嫤媍夛夛挿徿側偳傪暋悢夞庴徿乯

俁乯 挰奜幰偺掕廧偲岎棳 丂抧堟偯偔傝僌儖乕僾偺妶摦傪徯夘偡傞 仜 椢憂夛乮屆愇抧嬫乯 丂嶳娫晹偺攑峑傪岎棳巤愝偵 丂幨恀壠丄婡怐嶌壠丄扽從怑恖側偳偑奜晹偐傜掕廧偟偨乮峏側傞掕廧偺摦偒偑偁傞乯 仜 崘扞揷曐慡慻崌乮崘抧嬫乯 丂忦審偑晄棙側扞揷傪媡庤偵偲偭偰丄搒巗晹偺恖偨偪偲揷怉偊傗堫姞傝側偳傪捠偟偨岎棳傪宲懕偟偰偄傞 仜 榓巻偺暅妶乮戝娾抧嬫乯 丂戝壨撪巻偲屇偽傟傞榓巻傪暅妶丅愭偵徯夘偟偨從拺偺儔儀儖側偳偵妶梡偝傟偰偄傞 丂偙偺抧嬫偼丄嶳懞抧堟偺懚懕儌僨儖偲偟偰孎杮戝妛偺尋媶僥乕儅偲側傝丄嫵庼丒妛惗偲廤棊柉偺岎棳偑懕偄偰偄傞 |

| 嵟屻偵 |

丂嶳懞傪庢傝姫偔忣惃偼丄扴偄庤晄懌傗惗嶻暔壙奿偺掅柪側偳尩偟偄偙偲偽偐傝偱偁傞丅偁傢偣偰俿俹俹傊偺嶲壛偺摦偒偑偁傞拞偱丄尷奅廤棊壔傪旘傃墇偟偰嶳懞帺懱偑徚柵偡傞嫲傟偝偊偁傞丅 丂偙偺傛偆側忬嫷偩偐傜偙偦丄抦宐傪弌偟崌偄廧柉偲堦懱偲側偭偨偒傔嵶傗偐側乽傑偪偯偔傝乿傪峴偭偰偄偒偨偄丅 丂枺椡揑側嶳懞傪憂傝懚懕偝偣偰偄偔偙偲偼丄偒傟偄側嬻婥丄悈側偳傪採嫙偡傞偐偗偑偊偺柍偄帺慠傪庣傞偙偲偲摨堄媊偱偁傞丅 丂崱屻偺嶳懞楢柨偺懚嵼堄媊偼偙偺堦揰偵偁傞偲巚偭偰偄傞 丂嶳懞楢柨偺傑偡傑偡偺敪揥傪婜懸偟偰丄傢偑挰偺庢慻傒徯夘傪廔傢傝偨偄 |

|

暯惉17擭1寧1擔

忦椺戞121崋 丂杮挰偺擾嬈丒椦嬈丒嫏嬈(埲壓乽擾椦嫏嬈乿偲偄偆丅)偼丄乽埊杒偺栰嶁偺塝備慏弌偟偰悈搰偵峴偐傓攇棫偮側備傔乿偲枩梩廤偵塺傑傟偰偄傞宨彑偺抧偱丄椢朙偐側嶳乆偲旤偟偄愳傗奀偵埻傑傟偨朙偐側帺慠偺宐傒傪庴偗丄嵁暽偺晄抦壩奀偵晜偐傇偆偨偣慏偺傛偆偵丄帺慠偵媡傜傢偢偦偺摿惈傪妶偐偟側偑傜塩傑傟偰偒偨丅 丂傑偨丄擾椦嫏嬈偼丄巹偨偪偺惗妶偵晄壜寚側怘傋暔側偳偺惗嶻偺傎偐偵丄偍偄偟偄嬻婥傗悈偺妋曐丒嵭奞偺杊巭丒旤偟偄宨娤偺憂弌丒揱摑暥壔偺宲彸側偳懡偔偺栶妱(埲壓乽懡條側栶妱乿偲偄偆丅)傪壥偨偟側偑傜巹偨偪偺擔乆偺偔傜偟傪巟偊偰偒偨丅 丂偟偐偟丄尰嵼偺擾椦嫏嬈偼丄嶻嬈峔憿丄惗妶條幃偑曄壔偡傞拞偱丄廬帠幰偺崅楊壔傗扴偄庤偺尭彮偑恑傒丄桝擖嶻暔偲偺嫞崌摍偵傛傞壙奿掅柪傕偁偭偰丄宱塩婎斦偑埆壔偟丄擾抧丒嶳椦丒嫏応偺峳攑偑恑傓側偳崱傑偱壥偨偟偰偒偨條乆側婡擻偑掅壓偟偮偮偁傞丅偙偺偙偲偼丄杮挰偵偲偭偰傕戝偒側懝幐偵側傞偙偲偑寽擮偝傟傞丅 丂偙偺傛偆側忬嫷偺拞丄杮挰偲偟偰傕挰柉憤堄偺棟夝傪摼側偑傜丄擾椦嫏嬈偑崱傑偱壥偨偟偰偒偨懡條側栶妱傪嵞擣幆偡傞偲偲傕偵丄悈枔昦偲偄偆岞奞傪宱尡偟偨偙偲傪摜傑偊丄朙偐側帺慠娐嫬偵摿暿側攝椂傪偟側偑傜擾椦嫏嬈傪堐帩丄怳嫽偟偰偄偔偨傔丄偙偺忦椺傪惂掕偡傞丅 (栚揑) 戞1忦丂偙偺忦椺偼丄杮挰偺擾椦嫏嬈偺怳嫽偵娭偡傞巤嶔偵偮偄偰丄婎杮棟擮媦傃偦偺幚尰偺偨傔偺昁梫側帠崁傪掕傔傞偙偲偵傛傝丄擾椦嫏嬈幰偺堄梸偺岦忋偲擾椦嫏嬈偵懳偡傞挰柉偺棟夝傪怺傔丄杮挰擾椦嫏嬈偺帩懕揑側敪揥傪恾傝丄傕偭偰挰柉偑寬峃偱朙偐側廧傒傗偡偄傑偪偯偔傝偵婑梌偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丅 (婎杮棟擮) 戞2忦丂挰挿偼丄師偵宖偘傞婎杮棟擮偵婎偯偄偰丄杮挰偺婎姴嶻嬈偲偟偰偺擾椦嫏嬈偺怳嫽傪恾傞傕偺偲偡傞丅 (1)丂帺慠忦審摍丄抧堟偺摿惈傪妶偐偟偨廂塿惈偺崅偄埨掕偟偨擾椦嫏嬈宱塩傪帩懕揑偵敪揥偝偣傞丅 (2)丂挰柉偺寬峃傪妋曐偡傞忋偱丄挰柉傊偺埨慡偱埨怱偐偮椙幙偱埨掕揑側擾椦悈嶻暔偺嫙媼傪恾傞丅 (3)丂擾椦嫏嬈偺懡條側栶妱傪廫暘擣幆偟丄惗嶻偺婎偲側傞朙偐側帺慠娐嫬偺嵞惗偲曐慡偺庢慻傒傪恑 丂丂 傔傞丅 (挰偺栶妱) 戞3忦丂挰偼丄崙媦傃導偲偺揔愗側栶妱暘扴偺壓偵娭學抍懱摍偲楢実傪恾傝側偑傜擾椦嫏嬈偺怳嫽偵娭偡傞憤崌揑側巤嶔傪悇恑偡傞偙偲偵傛傝丄埨怱偟偰懕偗傜傟傞擾椦嫏嬈媦傃朙偐側擾懞丒嶳懞丒嫏懞(埲壓乽擾嶳嫏懞乿偲偄偆丅)偯偔傝傪巟墖偟偰偄偔傕偺偲偡傞丅 (擾椦嫏嬈幰偺栶妱) 戞4忦丂擾椦嫏嬈幰偼丄挰柉偺惗妶偵晄壜寚側埨慡偱埨怱偐偮椙幙側擾椦悈嶻暔傪埨掕揑偵嫙媼偡傞庡懱偱偁傞偙偲丄擾椦嫏嬈偑懡條側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偙偲傪帺傜擣幆偟丄偦偺婡擻傪敪婗偡傞偲偲傕偵丄帺慠惗懺宯偵攝椂偟側偑傜廂塿惈偺崅偄埨掕偟偨帺棫偱偒傞宱塩傪栚巜偟偰丄偦偺幚尰偵岦偗偰愊嬌揑偵庢傝慻傓傕偺偲偡傞丅傑偨丄摨帪偵抧堟幮夛偺扴偄庤偲偟偰丄挰偑幚巤偡傞巤嶔偵嫤椡偡傞傕偺偲偡傞丅 (挰柉媦傃帠嬈幰偺栶妱) 戞5忦丂挰柉媦傃帠嬈幰偼丄怘偺廳梫惈偲擾椦嫏嬈丄擾嶳嫏懞偺壥偨偟偰偄傞懡條側栶妱偵懳偡傞棟夝傪怺傔丄偦偺崻掙偵偁傞朙偐側帺慠娐嫬偺曐慡偵搘傔側偗傟偽側傜側偄丅傑偨丄抧応擾椦悈嶻暔偺徚旓媦傃棙妶梡偵搘傔丄擾椦嫏嬈偺怳嫽巤嶔偵棟夝偲嫤椡傪偡傞傕偺偲偡傞丅 (婎杮揑側巤嶔) 戞6忦丂挰挿偼丄戞2忦偵掕傔傞婎杮棟擮偵偺偭偲傝丄師偵宖偘傞奺庬巤嶔傪娭學抍懱摍偲楢実傪恾傝側偑傜憤崌揑偵幚巤偡傞傕偺偲偡傞丅 (1)丂擾椦嫏嬈偺懡庬懡條側扴偄庤偺妋曐媦傃堢惉 (2)丂埨慡丒埨怱丒椙幙側攧傟傞擾椦悈嶻暔偺惗嶻丄嫙媼懱惂偺妋棫媦傃抧応徚旓懱惂偺惍旛 (3)丂抧堟偺摿惈偵墳偠偨擾椦嫏嬈惗嶻婎斦偺惍旛媦傃帒尮偺揔惓側棙妶梡偲曐慡 (4)丂抧堟帒尮傪惗偐偟偨擾嶳嫏懞偲搒巗媦傃惗嶻幰偲徚旓幰偺岎棳懀恑 (5)丂帺慠娐嫬偵攝椂偟偨擾嶳嫏懞偺夣揔側惗妶娐嫬偺惍旛 (6)丂擾椦嫏嬈傪婡幉偲偟偨怴偨側帠嬈偺揥奐偲屬梡偺憂弌 (7)丂師偺悽戙傪扴偆巕嫙偨偪傊偺怘嫵堢丒帺慠娐嫬曐慡嫵堢偺幚巤 (8)丂挰柉嶲壛宆偺帺慠娐嫬曐慡妶摦偺幚巤 (彆惉慬抲) 戞7忦丂挰挿偼丄慜忦偺巤嶔傪幚巤偡傞偨傔丄彆惉偡傞偙偲偑揔摉偱偁傞偲擣傔傞偲偒偼丄曗彆丄梈帒丄棙巕曗媼媦傃偦偺懠昁梫側彆惉慬抲傪島偢傞傕偺偲偡傞丅 (婎杮寁夋偺嶔掕) 戞8忦丂挰挿偼丄戞6忦偵宖偘傞巤嶔傪寁夋揑偵悇恑偡傞偨傔丄婎杮寁夋傪嶔掕偡傞傕偺偲偡傞丅 2丂挰挿偼丄婎杮寁夋傪嶔掕偡傞偲偒偼丄埌杒挰擾椦嫏嬈怳嫽崸榖夛(埲壓乽崸榖夛乿偲偄偆丅)偺堄尒傪 丂挳偐側偗傟偽側傜側偄丅 3丂挰挿偼丄擾椦嫏嬈傪庢傝姫偔忣惃偺曄壔媦傃巤嶔偺昡壙摍傪姩埬偟丄偍偍傓偹5擭偛偲偵丄婎杮寁夋 丂傪尒捈偡傕偺偲偡傞丅 (崸榖夛) 戞9忦丂挰挿偼丄偙偺忦椺偺栚揑払惉偲墌妸側塣塩傪婜偡傞偨傔丄挷嵏婡娭偲偟偰崸榖夛傪抲偔丅 2丂崸榖夛偼丄慜忦戞2崁偵婯掕偡傞帠崁傪張棟偡傞傎偐丄挰挿偺帎栤偵墳偠丄擾椦嫏嬈偺怳嫽偵娭偡 丂傞帠崁偵偮偄偰挷嵏専摙偟丄偦偺寢壥傪挰挿偵摎怽偡傞丅 3丂慜2崁偵掕傔傞傕偺偺傎偐丄崸榖夛偺慻怐媦傃塣塩偵娭偟昁梫側帠崁偼丄暿偵掕傔傞丅 丂晬丂懃 丂丂偙偺忦椺偼丄暯惉17擭1寧1擔偐傜巤峴偡傞丅 |