|

長野県根羽村長 小木曽亮弌

1.地域の概要  ○ 長野県の最南端に位置し、人口1,150人、村の

○ 長野県の最南端に位置し、人口1,150人、村の総面積8,995ha、林野率は92%。 ○古くからスギ・ヒノキを中心に人工造林が盛ん で、かねてから「林業立村」を標榜してきた。 村の林業哲学「親が植え、子が育て、孫が 伐る」という林業サイクルが確立している。 ○村民全世帯が森林所有者であり、かつ森林組 合員である。村有林が約半分を占める当村で は、村民は分収林として3.0ha、貸付林として 2.5haの最低5.5haの森林を所有している。 ○大正11年に国と「官行造林事業」に取り組み、 1,300haの村有林にスギ・ヒノキを植栽。 昭和32年から伐期を迎え、立木収入がピーク 時は村の歳入予算の35%を占め、村の財政は 大いに潤った。村民は、山林からの恩恵を受け ており、山林経営や森林整備に関する関心が高い。 ○愛知県三河地方の水瓶である「矢作川」の源流地であり、上下流連携の歴史が深い。 2.地域資源を活かす基本戦略 (1) トータル林業の取り組み  ○丸太にいかに付加価値を付けて販

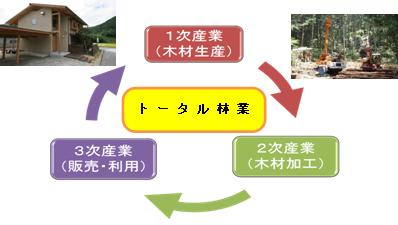

○丸太にいかに付加価値を付けて販売するかが課題であった。丸太を村 内で加工し、住宅用材としてお施主 様へ一軒の材料を直接お届けする 邸宅管理システムを手がけている。 村内で1次産業・2次産業・3次産業を 循環させる「トータル林業」の仕組み が構築されたことにより、森林組合で の雇用が増え、林業が再度「業」とし て復活しつつある。 ○家を建てようとするお施主様の情報 が設計事務所や工務店を通じて直 接山元へ届くこと、材の品質が保証 され、価格も供給量も安定し、使いや すい仕組みができていることなど、お互いの情報を共有できたことが「トータル林業」を可能とした。 ○森林は村の大きな資源であり、今後も地域材活用の住宅用材として供給し続けることが産業と雇用 の創出につながり、健全な森林育成にも結びつく。  (2) ネバーランド株式会社の取り組み

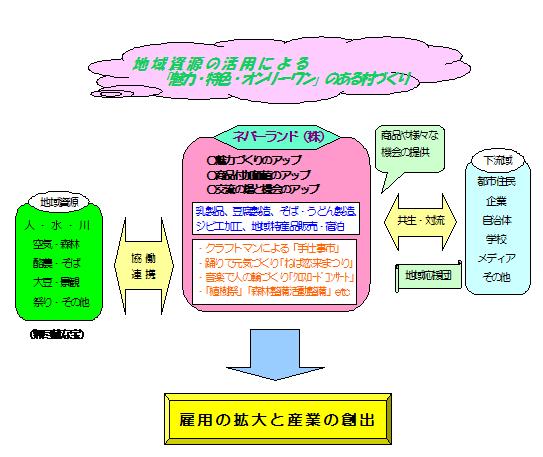

(2) ネバーランド株式会社の取り組み○平成3年村長就任時、村内の40歳以下の若者を中心に村の資源 を使った地域づくりの方策を投げかけた。 「水」、「木」、「食」の部会が結成され、検討が重ねられた。 地域の素材を活かし活用する「ネバーランド構想」が提案され実 現へとこぎ着けた。 ○設立は平成8年4月15日。村が55%出資し第三セクターで運営。 社員は11名、常勤パート5名でU・Iターン者が多い。 (ネバーランド全景)

○業務内容は、地元酪農家で搾乳した生乳を65度30分 で低温殺菌。牛乳やアイスクリーム、ヨーグルト、ソフトクリームなどの乳製品。おいしい地下水を活用した昔ながらの味わいのある豆腐・あげ。石臼で挽いた本格的な手打ちそば。腰の強さと触感が味わいの「うどん気合いの麺」の製造販売。レストラン。地元で捕獲される鹿等ジビエ加工販売。特産品の販売。宿泊施設。ウッドデッキを活用した「手仕事市」や様々なイベント等の企画運営。

で低温殺菌。牛乳やアイスクリーム、ヨーグルト、ソフトクリームなどの乳製品。おいしい地下水を活用した昔ながらの味わいのある豆腐・あげ。石臼で挽いた本格的な手打ちそば。腰の強さと触感が味わいの「うどん気合いの麺」の製造販売。レストラン。地元で捕獲される鹿等ジビエ加工販売。特産品の販売。宿泊施設。ウッドデッキを活用した「手仕事市」や様々なイベント等の企画運営。(オリジナル乳製品)  ○地元猟友会と連携し有害駆除で捕獲される鹿肉の「ジビエ加工

○地元猟友会と連携し有害駆除で捕獲される鹿肉の「ジビエ加工品」の開発にも取り組んでおり、これも地域資源の有効活用と考 えている。 ○レストランメニューでも特色を出している。鹿肉と野菜をまぶした 鉄板焼き「鹿肉の猟師焼」、さらっと唐揚げにした「鹿肉の味がら め」も人気商品。ネバーランドは県境にあり、人と人との出会いの 場所でもあることから「出会いメニュー」を売り出した。信州豚と 八丁味噌のコラボレーション「信州豚のカツ丼」、信州牛と名古屋 コーチンの卵とのコラボレーション「直火焼丼」など。 ○さまざまな交流活動への取り組み (鹿肉の猟師焼定食) 村内にある資源がすべて宝であり、貴重な資源である。これらを 積極的に活用し、ネバーランドを舞台に多くの皆さんに訪れて頂き、「根羽村応援団」となってもらう取 り組みも積極的に行っている。

(遊歩道づくり体験) (「手仕事市」のにぎわい) 3.地域に人が住み続けられるために ○根羽村では地域に人が住み続けられるために、次の3点を考えている。 ☆地域に魅力があること ☆地域に特色があること ☆地域にオンリーワンがあること ○ネバーランドが核となって魅力づくりや商品づくり、交流の場づくりをするのが役割と考えている ○地域資源の利活用を図りながら、雇用の拡大と産業の創出を図ることが重要な課題である。

|